「海外不動産投資で節税ってもうできないの?」

「税制改正で何が変わったのか知りたい!」

2020年の税制改正以降、このような不安を抱えている方は多いです。

本記事では、2020年の税制改正で懸念される影響と、対応策について解説していきます。

ぜひ、ご参考になってください。

ネット証券口座おすすめランキングTOP10!初心者に人気の証券会社を紹介

海外不動産投資で節税できなくなった?

節税は、法律の範囲内で自身の納めるはずの税金を積極的に低くしていこうする行為のことです。

控除や非課税制度を利用することによって可能になります。

高収入であればあるほど税負担は重くなるので、高所得者の節税意識は高いです。

そのため、高所得者向けに今まで様々な節税スキームが確立してきました。

今回取り上げる海外不動産投資による節税スキームも、長い間、人気の節税スキームとして利用されてきたものです。

しかし今回、2020年の税制改正によってこの海外不動産の節税スキームが使えなくなってしまったといわれています。

本当なのでしょうか。

詳しくみていきましょう。

税制改正の内容

2020年に発表された「令和二年度税制改正大綱」の中で、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例が制定されました。

この特例によって海外不動産についての税制は大きく改正されています。

どう改正されたかというと、簡単にいうならば、「今後、海外不動産の減価償却費を計上した申告をしても損益通算はできなくなる」ということです。

今まで海外の不動産を購入すれば大きく節税できるという理由で、海外不動産投資の節税スキームが確立されてきました。

しかし、今回の税制改正でこのスキームの節税効果は大きく限定されることとなったのです。

税制改正の理由

では、なぜ今回このような改正に至ったのでしょうか。

最大の理由は、「日本の富裕層が節税のためにこぞって海外不動産を買うようになったから」です。

高所得者であるほど税率負担は重くなります。

そのため、富裕層を中心に人気の節税スキームがあれば利用されていきますし、不動産会社も海外の不動産の購入を促していきます。

もし、税制が改正されなければ、ずっと続いていたことでしょう。

しかし、富裕層がいっせいに海外不動産投資を始めてしまうと、日本政府にとっては不都合だといえます。

なぜなら、節税をされてしまうと本来得られる税収が減ってしまうからです。

実際、海外不動産投資の節税スキームは、昔から税逃れの手段として問題視されていました。

決して社会的に推奨されてきた方法ではないということです。

また、そもそも海外の不動産の資産価値の推移は、日本の不動産の資産価値の推移と比べると、全く異なる値動きをしています。

日本の不動産は時間が経てばた経つほどその資産価値が下がっていきますが、海外の不動産は、必ずしもそういうわけではありません。

値上がりを続ける物件もあります。

いったい何が違うのでしょうか?

日本の不動産と海外の不動産の違いは、大きく分けると3つあります。

地震などの災害の影響

1つ目は、地震などの災害の影響です。

日本では、地震で建物が傷みやすいといった地域柄があります。

そのため、中古の物件に対して不安を持っている人も多く、中古住宅に対する需要は弱いです。

新規物件の供給量

2つ目は、新規物件の供給量です。

日本は海外と比べると比較的新築物件が多い国だといえます。

また、日本は新築信仰が強く、中古住宅よりも新築を購入しようとする傾向があります。

減価償却の対象の範囲

3つ目は、減価償却の対象の範囲です。

減価償却とは、毎年資産価値が劣化するものが対象となります。

日本だと、土地は減価償却の対象に含まれていませんが、建物は減価償却の対象です。

日本の不動産は資産価値が落ちる前提で考えられています。

以上のように、日本の不動産は海外の不動産と比べて、資産価値が落ちやすいです。

逆をいえば、海外の不動産は資産価値が落ちにくいともいえます。

異なる資産価値を持つ海外の不動産を一律に日本の税制のルールの中で計算していくこと自体に問題があったということです。

これまでの海外不動産投資の節税策

では、これまではどうやって海外の不動産を活用して節税をしていたのでしょうか。

その仕組みを見ていきましょう。

海外不動産の節税の仕組みは、「購入した海外不動産の費用を減価償却して、赤字となった分を日本の収入と合算(損益通算)して課税所得を減らす」というものです。

この仕組みを活用した海外不動産投資は、所得税の節税の効果が非常に高かったため、高額納税者の人たちには人気の投資でした。

この仕組みを活用すれば、海外の不動産を所有しながら家賃収入が得られるだけでなく、損益通算によって自分の課税所得を減らすことができます。

そのため、税金として支払う必要がある金額を小さくできるので高額納税者ほどメリットを受けられた方法といえます。

具体例

それでは、具体的な中身を見ていきましょう。

例えば、建物比率80%で築35年の木造物件を5000万円で購入したとします。

日本の木造住宅の法定耐用年数は22年で、それ以降の建物については「簡便法」を用いて減価償却費を計算していくことが必要です。

簡便法では法定耐用年数の20%を耐用年数とすると設定されていますので、築35年の木造物件の場合は、法定耐用年数である22年に20%をかけた4.4と導き出せます。

小数点以下は切り捨てとなるため、減価償却期間は4年です。

この場合、まず建物の金額から求めていきましょう。

建物の金額は、建物比率80%なので5000万円の80%で4000万円です。

減価償却はこの4000万円に対して4年間していくことができます。

つまり、4年間は毎年1000万円を減価償却費として計上できるということです。

もし、日本での収入が1500万円であった場合は、1000万円分の損益通算が行えることになります。

計算式で表すと下記の通りです。

収入1500万円-損益通算1000万円=500万円

このように課税所得額を大きく減らせるため、海外不動産投資は高額所得者に人気でした。

減価償却によって生じた赤字を損益通算として日本での収入と合算できるというルールを最大限利用した節税手法だったといえます。

しかし、この節税手法は、海外不動産の資産価値は落ちにくいという、日本の不動産とは異なる性質を持っているからこそ成り立ってきたものです。

今回、国がこの状況を問題にし、2020年の税制改正にて、海外不動産の減価償却費を計上した申告をしても損益通算はできないようにしたわけですから、この流れは元に戻らないと考えて良いでしょう。

節税を目的としている場合は、別の手法を考えていく必要があります。

関連記事:不動産投資は失敗率が高い?ありがちな失敗例と失敗しないためのポイント

海外不動産投資の税制改正の影響とは?

今回の税制改正の影響は大きいです。

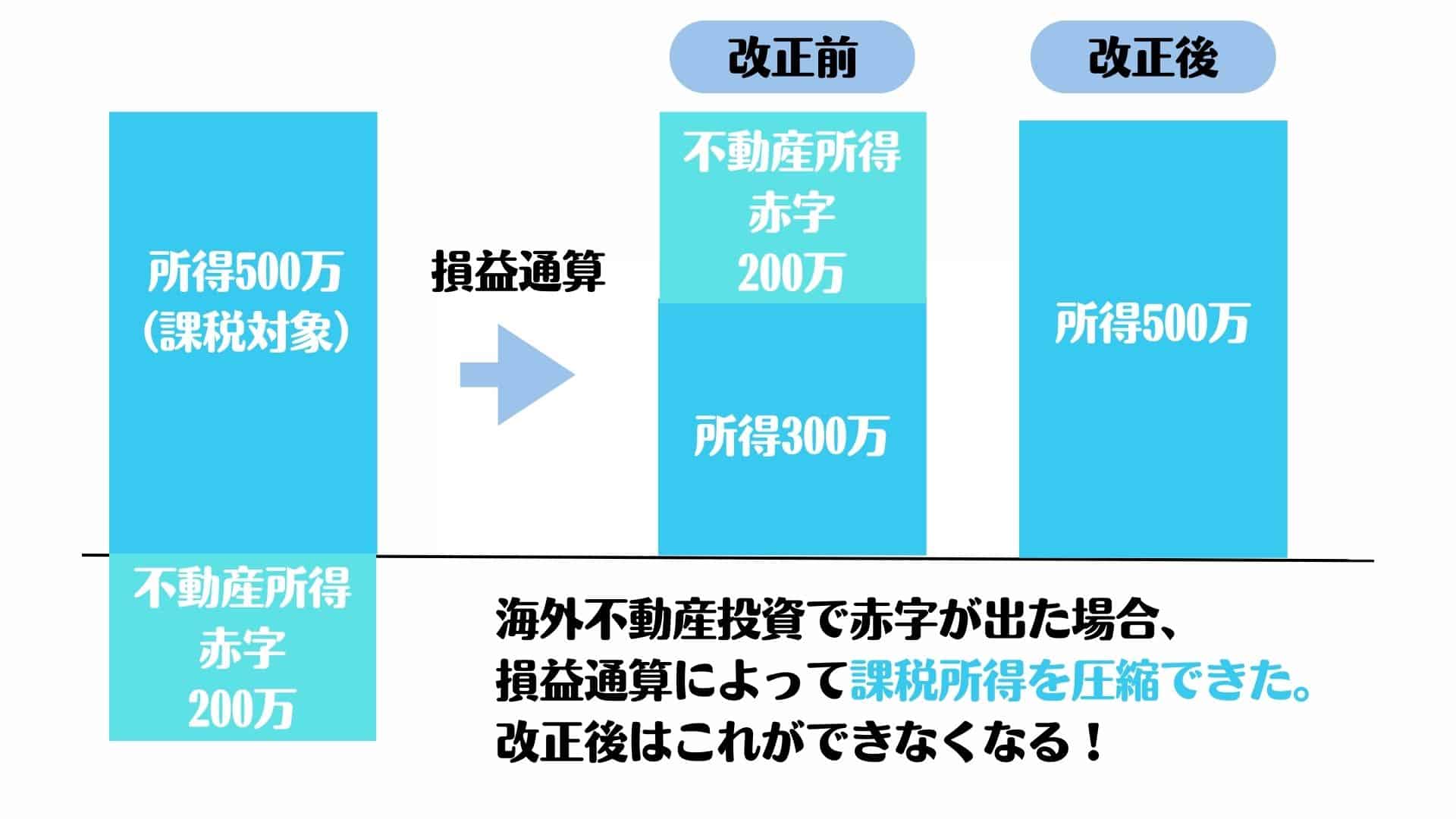

改正前は、先ほど話したように、「海外不動産の費用を減価償却して赤字となった分を日本の収入と合算する」ことで、課税所得を減らすことができました。

しかし、改正後は、海外不動産の減価償却費を計上した申告をしても日本の収入と合算できません。

つまり、これまで受けられていた所得税の圧縮がないわけですから、その分、税負担が重くなるということになります。

税制改正前と改正後の違いを比較

では、具体的な数値で税制改正前と改正後についてみていきましょう。

あなたは節税のために海外不動産を購入していたと仮定します。

そして、年間の収支の内訳は下記の通りでした。

給与所得 :1000万円

海外不動産収入:600万円

必要経費 :▲400万円

減価償却費 :▲800万円

海外不動産収入・必要経費・減価償却費の合計を計算すると計▲600万円になります。

損益通算をするため、赤字になった600万円分を日本での収入1000万円と合算させます。

▲600万円+1000万円=400万円です。

その結果、この400万円をその年の課税所得とすることができます。

給与所得 :1000万円

海外不動産収入:600万円

必要経費 :▲400万円

減価償却費 :▲800万円

改正前と同じく、海外不動産収入・必要経費・減価償却費の合計は▲600万円です。

しかし、赤字になった分を損益通算できないため、減価償却費800万のうち赤字である600万円に関してはなかったこととします。

そのため、給与所得1000万円がそのままその年の課税所得です。

400万円と1000万円では、かかってくる税金は全然違います。

税制改正の影響で税負担がかなり重くなったと考えてよいでしょう。

関連記事:不動産投資で節税するには?「節税にならない」と言われる理由

海外不動産投資の税制改正対策4選

ここまで、海外不動産投資の概要や税制改正の影響をみてきました。

税制改正により確かに節税目的での海外不動産投資の魅力は薄まりました。

それでは、現在保有している海外不動産はどうしたらよいのでしょうか。

海外不動産投資でできる対策を4つご紹介します。

- 物件を売却して売却益を得る

- 複数の海外不動産を保有する

- 保有を続けて家賃収入を得る

- 法人の不動産投資は税制改正の影響を受けない

①物件を売却して売却益を得る

1つ目の対策は、物件を売却して売却益を得る方法です。

海外不動産は、資産価値が落ちにくい傾向があります。

日本の不動産は一般的に約22年で資産価値が0になると言われていますが、海外不動産の場合、築年数100年を超える住宅も珍しくありません。

住宅によっては、むしろ資産価値が上がっている物件もあるため、物件を売却して売却益を得ることもできるでしょう。

また、今回の税制改正では、海外不動産の売却時にかかる譲渡所得税から減価償却費の相当額を控除できるようになりました。

このおかげで、物件の売却が少しお得になったといえます。

もう、海外不動産投資は、毎年損益通算を利用する節税手段ではなく、一般的な投資の中の1つであるといえますので、一度自分の資産を現金化しておきたい人は、物件を売却してしまってよいでしょう。

②複数の海外不動産を保有する

2つ目の対策は、複数の海外不動産を保有する方法です。

2020年の税制改正で、海外不動産の費用を減価償却し、赤字となった分を日本の収入と合算する損益通算は禁止とされましたが、海外不動産同士の損益通算をする分については、禁止となっていません。

そのため、自分が保有している海外不動産で利益が出ている場合は、新たにその他の海外不動産を購入してみるのも良いでしょう。

そこで損失が発生しても損益通算を利用することができます。

ただ、この方法は節税というわけではなく、純粋な不動産投資といえますので、そのことを十分理解した上で購入していくようにしましょう。

③保有を続けて家賃収入を得る

3つ目の対策は、保有を続けて家賃収入を得る方法です。

先ほどいいましたように、海外では新規物件の供給が日本ほど多くありません。

そのため、海外不動産投資では中古物件だとしても借り手は見つけやすく、安定した家賃収入を手に入れられる可能性が高いです。

物件が古くなってしまったから、家賃を下げないと入居者が見つからないといったことは、日本と比べるとありません。

純粋な不動産投資として運用できるでしょう。

ただ、税制改正前も、家賃収入は得ていたわけですから、単純に節税ができなくなった分だけ損をしたような気分になってしまう人も多いと思います。

保有し続ける場合は、純粋な不動産投資として割り切る必要があるでしょう。

④法人の不動産投資は税制改正の影響を受けない

4つ目の対策は、法人の不動産投資として考える方法です。

税制改正は、個人を対象としています。

そのため、法人の海外不動産として考える場合は、税制改正の影響を回避できます。

つまり、減価償却費を計上することで、その年の法人税を減少させられるということです。

ただし、法人の海外不動産として考えることが必ずしもメリットになるわけではありません。

なぜなら、法人の海外不動産の減価償却費の計上は税金の繰り延べに過ぎないからです。

減価償却費の計上をしても、不動産の売却をするときにその分譲渡所得税が発生するため、利益額が大きい分、納税額も大きくなってしまいます。

いつかは売却するときが来るわけですから、長い目で見ると、この方法はあまりおすすめできません。

関連記事:不動産投資の利回りは高い?計算方法や平均相場をわかりやすく解説

まとめ~海外不動産投資は節税目的から投資メインに切り替える~

いかがだったでしょうか。

本記事では、海外不動産投資の税制改正による影響と対策について解説してきました。

この度の税制改正で、今後は海外不動産の減価償却費を計上した申告をしても損益通算はできなくなります。

海外不動産投資は、今まで人気の節税スキームでしたが、これからは純粋な不動産投資となっていくでしょう。

現時点で海外不動産を持っている人は、物件を売却するか、保有を続けて家賃収入を得ていくか対策を決める必要があります。

海外不動産投資については、節税目的から投資メインにマインドを切り替えていくようにしてください。

海外不動産投資は投資メインで考えても全く問題ない投資対象です。

物件にもよりますが、資産価値も日本と比べると価値を維持しやすいといえます。

ぜひ、投資を検討してみてはいかがでしょうか。

関連記事:海外不動産投資のメリットは?デメリットや税金のルールとあわせて解説

コメント